博多祇園山笠のクライマックス「追い山」は午前4時59分、一番山笠が櫛田入り奉納を皮切りに、合計8つの山笠が次々に櫛田入りを行い、まだ薄暗い博多の街へと駆けだしていきます。

7つの舁き山と走る飾り山「上川端通」が一同に並ぶ冷泉公園から櫛田神社にかけての「土居通り」は、櫛田入り前の緊張感が伝わるもっともオススメの見物スポットです。櫛田入りを控えた舁き手たちの表情は真剣そのもので、見ている方にまで緊張が伝わってきます。

櫛田神社前の「土居通り」は見所の多い大本命のスポットですが、2週間のフィナーレを見届けたい人たちの場所取りで尋常でない混雑をします。自動販売機で飲み物を買うことも困難なほどの混雑ぶりですので、事前にペットボトル等のお茶を準備しておくことをお勧めします。

メインイベントの「櫛田入り」は、「清道」の中で見物することは残念ながら事前に桟敷券を入手しなければほぼ不可能です。

清道の外側からでもある程度清道の中が覗けますが、追い山の日は「追い山ならし」の日よりもさらに混雑しますので、身動きがとれない可能性が高いです。それでも櫛田入りの迫力ある雰囲気を肌で味わいたい人が詰めかけるため、櫛田神社の前は大人気スポットです。

櫛田神社近辺は見所も多いのですが、とにかく人、人、人ですので、落ち着いて見物したい場合は次にいくスポットを事前に決めておいて、早めにそのスポットに移動した方がよいかもしれません。

もし運良く桟敷席券を手に入れることができたら、迫力たっぷりの「櫛田入り」を生で見物することができます。座席は早い者勝ちなので、14日のお昼から桟敷席への入場を待っている人もいます。

午前2時に桟敷席への入場が始まり、桟敷席はすぐに満員に。場内アナウンスが午前4時59分までの残り時間を刻一刻と伝える中、清道内は得もいえぬ熱気に包まれていきます。残り1分の放送が流れると超満員の場内は緊張に溢れて静かになっていきます。

午前4時59分、男衆の鬨の声があがり、今年の山笠のフィナーレがスタート。太鼓の音とオイサ!の掛け声と共に、見物客の拍手の中、一番山が清道内に駆け込んできます。清道旗を一周したところで山を据え、一番山だけが歌える博多祝いめでたを唱和。桟敷席の見物客も共に唱和するので、櫛田神社周辺が一体化する感覚を味わえます。

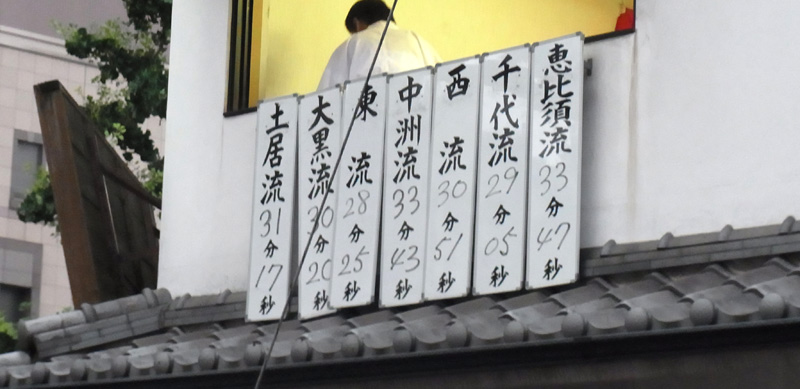

祝いめでたを唱和し終わった一番山は、すぐに舁き出して清道から博多の町へ飛び出していきます。一番山以降は5分おきに櫛田入りを披露し、櫛田入り後に発表される櫛田入りタイムに見物客は歓声を上げます。

七番山が櫛田入りを披露した後は、今年櫛田入りとなる八番山「上川端通」の登場です。高さ10メートルはある「走る飾り山」が、その豪華絢爛な飾りを揺らしながら見事な櫛田入りを披露します。途中、飾りの人形から迫力あるスモークが噴き出し、その力強い走りを驚きと華やかさを演出します。

午前4時59分時点ではまだ暗かった博多の町も、舁き山が通過するたびに空が明るくなっていきます。早朝の博多の町に、「オイサッ!」の声と、声援を送る見物客の声が響き渡ります。

狭い旧西町筋から昭和通りを超えたら、いよいよゴールである須崎の「廻り止め」が近付いてきます。

ここでの見所はなんと言っても舁き手たちの最後の力を振り絞った「ラストスパート」でしょう。最後の角を曲がって廻り止めが見えると、いっせいに男たちが後押しにつき、舁き山にラストスパートがかかります。このとき、「オイサッ!」のかけ声はひときわ大きく、山足は早くなり、舁き山は猛然と加速します。ゴールした後の感極まった舁き手たちの姿は、見る人の感動を呼びます。

舁き山が廻り止めを通過した後、廻り止めの横で営業している老舗の和菓子屋である石村萬盛堂さんの2階の窓から通過した流の全コースタイムが発表され、観客から歓声と拍手が上がります。

無事に追い山全コースを走り終えて山小屋に帰ってきた舁き山は、総務の統括談話の後、間髪入れずに取り壊されます。追い山終了の安堵感に包まれて安心していると、この瞬間を見逃してしまいますので注意してください。

「山崩し」と言われる山笠の取り壊し作業は、まず飾り付けや人形を取り外すところから始まります。飾りが全て撤去されたら、流総務が飾りのない山笠台に上がり、舁き手たちが山笠台を前後に揺らしながら、期間中最後の「祝いめでた」を全員で歌います。

西流は、唯一舁き手達が舁き山に登って人形を壊して取り合う「山崩し」を行っています。人形や飾りを持ち帰ると1年無病息災であるとも言われているため、その取り合いは迫力があります。この光景をみるために、西流の山小屋前には多くの見物客が集まります。

その後、山笠台から舁き棒が取り外され、来年に向けて倉庫に格納されます。流によっては来年の当番町に山笠台を運ばれ、引き継ぎが行われます。

舁山が山小屋に帰ってから一時間足らずで舁山はバラバラになって倉庫にしまわれてしまいます。5日間共に汗をかいた舁山を名残を惜しむことなく分解する潔さは博多っ子の気質をよく表しているといえます。

15日の博多の町は、早朝に舁山と数千人の男達が街を駆け抜けていたことがまるで嘘のように、いつもの博多の風景に戻るのです。

博多では、追山が終わると梅雨が明け、本格的な夏が来ると言われています。